《光华日报》24/11/2018 18:09

最近,希盟政府教育部长马智礼提出“半津学校”可考虑申请转为“全津学校”的建议,引起各方议论纷纷。

部长的建议是劝请无法承担基础建设维修费的政府半津学校考虑申请转为政府全津学校。

他说,这么一来,政府就承担学校所有维修基础设施的费用,不必热心人士去操心。

可是,这项建议却在华教界掀起一场到今天都还没有结论的争议。有人担心一成为“全津学校”,董事部就失去主权。

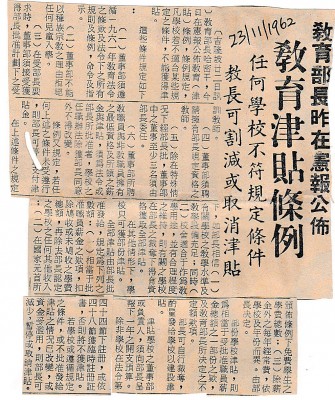

借此机会,让我们重温一则非常古早的学校教育津贴条例的报道,以便了解早期的情况。

1962年11月23日登出的这项报道指出,时任教育部长哈密干在宪报上公布了教育津贴条例的规定,在此规定下,学校必须符合6大条件,才能获得教育津贴。

有关条件包括不能因为种族/宗教理由拒绝任何学生入学;董事部得聘请部长规定资格的教师;董事部成员中至少有3位由部长委任;教师及其他职员的薪金及资格须由教育部长所批准。

要成为“全津学校”,必须符合两条件:1)部长相信有关学校的教学水准及设备充足;2)校舍适合作为教学用途,有合理程度的维修。

在其他情况下,学校只能够获得部分津贴,也就是继续成为“半津学校”。

报道也指出,只有在教育法令48节下注册或者获得临时注册的学校,才能获得津贴。

报道最后说,如果发出津贴的条件已经改变,或者被滥用,部长有权减少,暂停甚至取消有关津贴。