2025-05-10 来源: 昆仑策研究院 作者:秦明

造价3000万美元的歼10C战斗机击落了造价2亿美元的法国阵风战斗机,印巴空战的这一结果震惊了世界,歼10战斗机迎来了它的高光时刻。

然而,有多少人还记得歼10战斗机艰难的诞生过程呢?

1956年,党中央和毛主席发出了“向科学进军”的伟大号召,走自力更生、独立自主的发展道路,新中国迎来了科学技术的春天。

1964年春,在中苏已经彻底决裂的背景下,新中国的航空人按照毛主席“自立更生为主”的思想,开始走自行研制歼击机的道路,歼8、歼9的研制任务相继提出,由沈阳的601所等单位承担。

此前的歼7还只是对前苏联的二代机——米格-21战斗机的仿制,歼8按照最初的方案可以看作是放大版即双发版本的米格21,而歼9则是对歼8在设计指标和方案上的巨大超越,已经跻身当时的全球第三代战机水准。

1970年,中国决定加速歼9战机的研发进程,以应对北方的威胁。

同年,在抗美援朝战场担任过机械师的宋文骢带着研发战机的梦想,与300多航空设计师从沈阳搬至成都。当时的他们只有一个代号——611所,带着一个很明确的目标,研发能跟世界航空强国战机抗衡的歼-9!

初到成都的这些设计人员在极其简陋的物质条件下,开始了造先进战斗机的梦想,他们一边自己盖房子、种水稻、种油菜,甚至还要挑粪施肥,一边在空白的图纸上,一步步将歼-9设计出来。

就是在这样的艰苦条件下,第一套带鸭翼的设计模型开始进行高速风洞试验……

1974年,为歼9配套的910发动机(就是后来下马的涡扇6)经过5年多运行调试,终于解决了关键技术问题,达到了100%转速,进入高转速运转试车。

1975年12月23日,国家计委和国防工办同意试制5架歼9,要求1980年首飞、1983年定型,并原则上批准拨发追加的研制费4亿元(当时的4亿元可是一笔天文数字)。

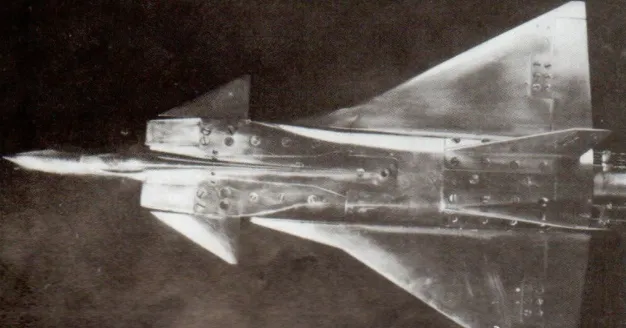

1976年初,611所在歼9VI型的基础上进一步调整了总体气动力布局和设计参数,形成了9VI-2型方案,两侧进气道为二元可调节多波系混合压缩式。

该机装一部205雷达,探测距离60-70千米,跟踪距离45~52千米;6管30毫米加特林机炮,4枚霹雳4拦射导弹,该导弹按导引头不同分为两种型号:半主动雷达型霹雳4A,最大射程1B:F-米;被动红外型霹雳4B,最大有效射程8千米;装一台涡扇6发动机,地面全加力静推力124千牛。

歼9VI-2

这里说明一下,大家看一看歼9VI-2的气动外形跟歼10是不是很相似呢?只是它的前翼是固定的,不如歼10的可操控性。

歼10C

以前国内外很多人造谣说歼10是仿照什么以色列的幼师、瑞典的鹰狮,歼10用了以色列的技术,这完全是无稽之谈。如果歼9不下马,它无疑会早于瑞典的鹰狮成为全球第一款鸭式布局的单发战斗机。

然而,1978年6月年底,根据指示,因研制单位项目调整,歼9项目下马,资料入档。1980年,因为当时国民经济方针的调整,歼9项目彻底终止。

在歼9彻底下马之前的1979年11月,涡扇6发动机已经实现高转速长时间稳定运转;随着歼9项目终止以及斯贝发动机的引进,与之相配套的涡扇6发动机研制工作于1983年7月全部中止,1984年初研制计划被彻底下马。

为歼9配套的205歼击雷达也于1981年停止研制;霹雳4空空导弹在完成试验样机后长期处在“站岗放哨”状态,1985年底挂机联试后便停止发展,工作重点则转向了引进。

歼9在下马之前实际上只花了两千多万美元的研制经费,却已经研制出了许多成品、新型材料;而且制造的500多项模型、试验件与试验设备也进行了12000 次高低速风洞试验和258项结构、强度、系统、特设材料方面的试验;编制了154项计算程序,进行了15000多小时的计算分析,也解决了20多项主要技术问题。

歼9的下马是非常可惜的,不过歼9的技术积累却成了中国后来航空科技发展的宝贵财富,例如其鸭式布局对后来歼10、歼20的深刻影响;涡扇6的试验设备和队伍得以保留,为后来研制昆仑发动机奠定了重要基础;相关配套项目为后来的航空雷达、武器发展奠定了研发基础。

有些人直到今天还在污蔑歼9是大跃进的产物,说歼9下马是好高骛远的结果……笔者以为,是非曲直,公道自在人心。

事实最能教育人。

80年代初,“造不如买”的思想开始流行,空军对法国的幻影2000和美国的F16产生了兴趣。当时中美正处于蜜月期,引进F16似乎也变得可能,然而,美国却要卖给中国“猴版”的F16,发动机改用陈旧落后的型号、采购价1500万美元要卖给中国3500万美元;80年代中期以后,中苏关系、美苏关系逐渐开始缓和、改善,美国也就失去了“联中抗苏”的战略需求,中美蜜月期结束,最终,引进F16的计划泡汤;幻想与美国合作改造歼8,最终也被摆了一道……

终于到了1986年1月,国防科工委宣布:批准我国的三代机——歼10立项研制,代号为十号工程。时年已56岁的宋文骢,被任命为歼10总设计师。

歼10成功之后,有些媒体回顾歼10上马的历史时,往往提到上面给新歼项目“前期投资5亿左右”,歼10初期给的经费有没有这么多,笔者是存疑的。

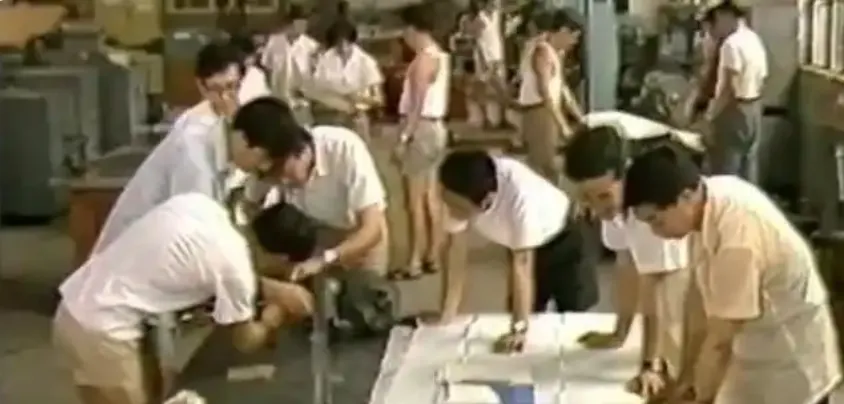

宋文骢带着团队开始着手时,仍然在采用最原始的方式研发战斗机!宋文骢的团队连一台计算机都没有,因为需要严格保密,共和国的航空飞机设计师们,在摄氏40度高温的仓库里,吹着摇头电扇、穿着背心裤衩,生生手画了6.7万张设计图纸!对于宋文骢的团队,除掉技术上的困难,最严重的问题就是缺钱!

因为家里经济困窘,宋文骢下班后还要靠摆摊卖面条维持生计;总师尚且如此,别的研发人员所遭遇的境况就更可想而知了。

然而,比没钱没技术更可怕的是,宋文骢时刻还要担心歼10遭遇歼9一样的命运。

1989年,中方组织了一个庞大的军事代表团前往苏联考察,宋文骢也受邀参加了代表团。考察期间,苏-27SK这款新锐战斗机震撼了代表团。回国后立刻有人提出,“与歼10相比,苏27 性能优异。……歼10干脆下马别搞了,把钱省出来买苏27 更合算”,还有领导非常直白的说,搞歼10就是“5分钱想上长城,不切实际”!

偏偏宋文骢为代表的老一辈航空人就是有不服输的劲头!

在歼10的十八年艰苦研制过程中,多位主要研制人员倒在了工作岗位上:成飞总经理杨宝树为研制歼10立下了汗马功劳,但不幸身患肺癌,于60岁去世;歼10试飞试飞副总指挥许德罹患直肠癌,一天要便血三四次却依然坚持工作,直至最后献出了生命;试飞总师周自全时年已63岁,却在试飞基地一住10个月,在现场几次晕倒,却严令随队医生“不准告诉任何人”…

2021年,歼10战机23岁“生日”之际,央视军事发了一段“穿着破背心造歼10的艰难岁月”的视频在全网引发刷屏。

歼10首飞的1998年中国真的缺钱吗?仅1998年一年,各级法院共审理了3.3万起经济罪案,其中腐败案件1.95万起。陈希同一人的涉案金额就高达数千万人民币;次年案发的远华特大走私案涉及偷逃税款总额更是高达530亿……

砸钱搞研发其实算不得什么奇迹,在如此缺钱的条件下研发出歼10战机才是奇迹。而在物欲横流、纸醉金迷的环境下,还有宋文骢带领的这样一群研发人员能够固守清贫、坚守“航空报国”的初心、默默无闻地成功研制出歼10战斗机更是奇迹中的奇迹!这是对毛泽东时代科学技术人员艰苦奋斗、自力更生精神的传承和发扬!

与宋文骢熟悉的人都知道,他是一个和蔼可亲的人,邻居时常遇到满头白发的宋文骢,骑着一辆破旧自行车到菜市场买菜,到所里上班;宋文骢既是领导又是专家,他力主技术民主,鼓励创新;在漫长的研制过程中,宋文骢领导广大设计技术人员,紧缩开支,一分钱掰成两半花,一步一个脚印,一次又一次攻克技术难关,默默地向目标迈进……

上面这段话摘编自主流媒体的报道,即便报道里没有一句提到“毛泽东思想”,但我们却能从中看到毛泽东思想。

歼10的最终诞生是带着很大的“幸运”的。幸运的是,它遇上的是宋文骢同志这样的一批“又红又专”的技术人才。他们是新中国、是毛主席培养起来的科技人才,是毛泽东时代赋予了他们自强不息、无私奉献的伟大精神,这才有了歼10的最终诞生。

当然,我们还是要感谢美帝国主义这个反面教员,99炸馆、41撞机,终于炸醒了很多人,也炸烂了“造不如买”……

歼10的“高光时刻”,我们不该忘记这段伟大却又悲壮的历史,不该忘记宋文骢为代表的歼10功臣。

【文/秦明,红歌会网专栏作者。本文原载于“子夜呐喊”公众号,授权红歌会网发布】