《走一趟被岁月风化的足迹——寻伍连德槟城事迹》 下篇

冠名赞助:林丽沄Adelyn Lim

报道/摄影:黎添华

视频:ARTISAN PRODUCTION

1911年2月,中国的东北燃起了春节第一场火苗。那不是燃放炮竹的火,而是一场焚烧二千多具尸首的火把,点燃这把火的,正是来自马来西亚槟城的伍连德医生。

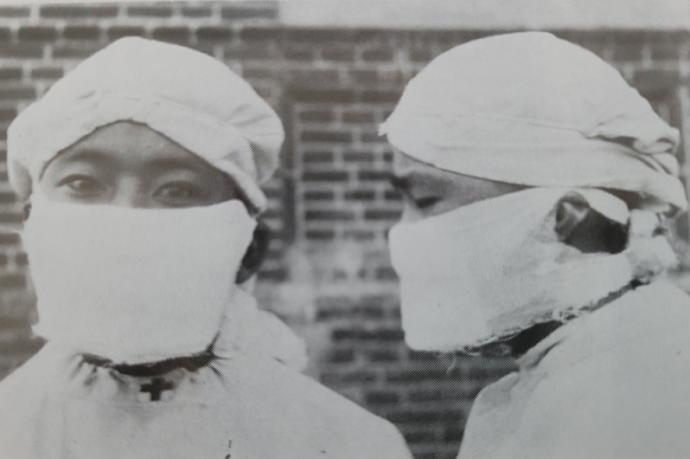

这场堪称中国史上首个集体火化事件,挑战了当年中国人对“保留全尸,入土为安”的传统,却也成功将鼠疫给控制下来,不仅如此,配合策略中更包括人类史上第一场隔离,以及穿戴全球首个“伍氏口罩”。

然而,伍连德的创举不只在中国,更不局限在医学界,走一趟他在槟城的足迹,你会发现,原来这全都是人类发展史上一场美丽的命中注定。

坚持平权教育

走过伍氏家庙、台山宁阳会馆,我们知道伍连德出身传统世家,而大英义学的遗址,则让我们理解到伍连德东西方思想碰撞融汇的背景,以及后来主张剪辫子等故事。此外,百年前是戒烟社的时中学校,也留下了当年他反对鸦片的事迹,而辅友学校的石碑,更记载了他对平权、对女子接受教育的坚持。

尤为一提的是,他还把自己在中国主张焚尸的做法带回我国,这点,峇都干东福建公冢一个昏暗狭窄的小房间是最好的证明。

当年,他除了成为在中国首位解剖尸体的医生外,更发现鼠疫病毒可以通过尸首传染活人后,因此破天荒向当时代表宣统皇帝(溥仪)的摄政王载沣要求烧尸,打破中国人主张保留全尸的传统观念。

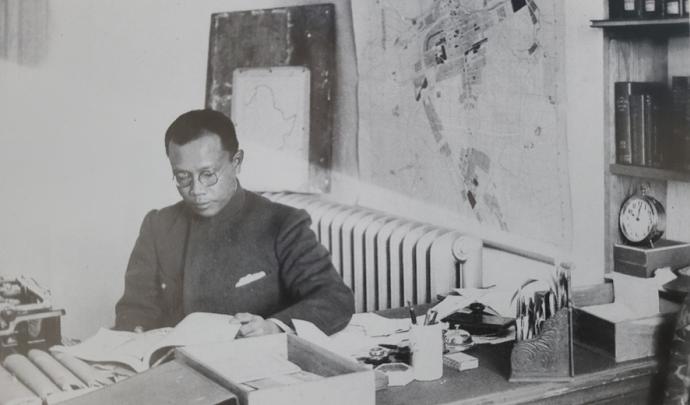

伍连德是中国解剖及集体烧尸第一人。

第一个火化场

回国后,他也继续提倡火葬,而且还出钱在怡保三宝洞一带打造第一个火化场。他曾多次表示“死人就不应该占着活人的地”,这也是为何,伍连德和第二任妻子逝世后也选择了火葬。在文史导游梁超明的带领下,我和友人就走了一趟伍连德的最后归处。

和一般伟人不同的是,伍连德并没有选择堂皇富丽的墓园,更不见规格较大、设计华丽的骨灰福位,反之就只是隐僻昏暗的小房间里某个骨灰阁,静静地将“死人不占活人地”的主张进行到底。

记得当时随行的友人看了心里十分难受,因为她所知道的伟人全都长眠于风光大葬的礼遇中,唯独这位“生于斯,死于斯”的全人类防疫伟人,却只落得如此下场。

伍连德身体力行提倡火葬。

谦虚伟大精神

当然,若这是逝者的意愿,我们再心酸也就只能遵从,而值得伍连德宽慰的是,过去半世纪以来,越来越多人开始接受火葬,这点他在天有灵,也倍感欣慰。

下回若你来到峇都干东福建公冢的话,不妨去看看这谦虚的伟人,如何渺小自己在坚定的信仰中。向他致敬时,就算他看不见后来的口罩发展成什么模样,但至少这近距离接触,能让我们体会他当年的用心,那是种伟大而亲切的精神召撼。

乏人问津的伍连德花园。

一生漂泊的命运

伍连德离世后,我国对他的纪念方式其实十分零散,规划有待提升。首先,青草巷一带有个乏人问津的伍连德花园,槟岛时代广场后则有一条不足一公里的小路段被命名为伍连德路,而怡保花园南区的Jalan Wu Lean Teh,更把他的名字Wu Lien Teh给拼错了几十年。

不仅如此,哈尔滨赠送槟州人民的伍连德半身铜像,更曾先后在槟城医学院和槟城研究院搬移了2次,合共4次的搬迁,一如他一生漂泊的命运。

伍连德17岁远赴英国学医7年,复到德国研究所。在新加坡逗留后,又先在吉隆坡进行研究,复回槟城行医。之后,他赴中国展开多年的抗疫工作,间中多次游返欧洲各国参与鼠疫及戒烟国际活动。后来,因为日军占领了中国,伍连德才返回我国,并在怡保定居超过20年。

1960年,基于某个至今仍未揭晓的原因,年过80的伍连德决定从怡保搬回槟城。只是不足10天,一代伟人在亚依淡住所与世长辞。也从那年的1月12日起,这槟城大街出世的男婴,从此不再与故土别离。

伍连德铜像先后搬移4次。

没有黑白 只有真假

槟城伍连德协会是一个积极提倡伍连德精神的组织,其中,伍连德槟城足迹就是由组织规划出来,借此让人更了解一代伟人的事迹。有趣的是,参与过程中,你就算了解他的事迹,却不一定厘得清这复杂的合成。

从该协会财政兼文史工作者梁超明的解说中,我们发现接触西方教育的他,不耻英国人的殖民与欺压;反对封建、迷信等旧思想的他,晚年钟情于收集古玩;在他行医的年岁中,他反对不符合科学的中医疗法,不过却也编写了《中华医学史》;他不谙中文,却提倡女子学习中文……显然的,伍连德就是这样一个复杂的个体,没有绝对的黑与白,只有全然的真和假。

伍连德最后故居成了道场。

活得利落干脆

从他故事中,不难发现他是一个择善固执的人,因此哪怕一生经常提倡有违当时社会风气的主张,甚至被各方针对、讨厌,但他就是坚持出如今的光辉。没被追封的他,早在名利中淡薄;拒绝任何人情牵绊的他,理性却又肆意地追求自己的大方向,将自己活得利落干脆。

不说不知,在大家的认知范围内,崇尚科学的伍连德其实并没有特定宗教信仰,只是,他生前位于亚依淡的最后故居 ,如今反倒成了道教道场。但,别认为这是天意弄人,据说年迈的伍连德可还曾在极乐寺一带遛狗散步呢。他的自由意志与人生信仰从不被任何礼教驯服,只求自己能活得比自由更自在,而你也别想轻易地定义他。

这也解释了,尽管多次被国父东姑阿都拉曼和敦陈祯禄游说参政,甚至有学者认为他曾一度想加入马华公会,但伍连德始终没被束缚。

东姑阿都拉曼(左)和敦陈祯禄(右)多次游说伍连德从政遭拒。

无疆界大爱

许多研究伍连德的人曾就其身分认同做出讨论,有者认为身为峇峇的他是一直希望西化,加上不谙中文,逝世前也可能仍持有英国护照,因而认为他是英籍民;有的觉得死于独立后3年的他已经大马人,尤其他离世前都想在自己的出生地长眠;也有学者分析,伍连德其实一直都以中国人自居,心系中国的他,甚至逝世前也希望能重游中国,若不是日据,他或许长埋在中国也不一定,何况他入围诺贝尔医学奖时可还是代表中国的……种种的猜测与分析,其实意义不大,毕竟伍连德更像是在通过行动告诉我们何谓“地球村”。他根本不想被任何一个地方所标签,而是想活出“地球子民”的概念。梁超明便直言,世界大同的伍连德其实用其一生在告诉我们何谓 “地球村”。那是一种无疆界的大爱。

这点,槟城研究院总营运长王筱雯就向本报做出了相对符合伍连德生平的描述:“他就是一个以医生自居的伟人,只想为这个世界,尽责地只想做好自己,奉献自己。”

对她来说,去讨论伍连德的身分认同不是不重要,只是去了解、去传承其精神遗产显然更有意义。也是伍连德协会副秘书的她多年来收集、分析、整理伍连德相关资料,其中一项最艰巨的工作无疑就是将伍连德带有艺术感的“医生字迹”梳理成文,好让世人更好地解读伟人的思想,了解他的过去。

愿景没有实现

尽管槟城研究院不是伍连德曾到访的的地方,但如今那里却有着不少关于他的珍贵资料,而一群学者也仍在默默地从岁月的记忆中拼凑着一代伟人的轮廓,好让我们能在伍连德逐渐风化的足迹中了解他。

这时,我想起了他1948年曾在《马来亚医学论文》中留下了其对未来世界的想象:“这片土地上,药品可免费获取,不征收费用,更不被少数人垄断。各国医生能各自为病患施予治疗;健康中心与医院的医生能彼此分享教学、治疗病患、彼此监督研究工作等。没有谁工作过量或过于致富,大家以团队工作为傲,同时享有假期带来的欢愉。每5年让医学生进行海外交流,学成归来后对社会做出贡献,而官员和政府津贴的医生,都能成为医疗运动的一份子……”

不难发现,伍连德对自己的身分、对世界的信念、对医疗的坚持,以及任何成就社会真善美的想象,就是如此的纯粹而美丽,不分你我,只分真假。惟,74年后的今天,这愿景依旧没有实现。

伍氏口罩也是被誉为现代口罩原型。

【结语】默默守护 不曾离开

若你正阅读此文的话,今日恰好是伍连德143岁冥诞。也因为这一天,人类在公共卫生及健康的征途中,有了极具意义的里程碑。

疫情肆虐的这段日子,每当走在路上,一张张行走的口罩不啻在告诉我们,长眠的伍连德其实并没有离开,而是改以另一种方式,坚守他身为医护人员的岗位,在超过半世纪来默默地继续守护着世人。

诚然,伍连德的贡献多被标注在海外,且多与医学有关,但他在我国鲜为人知的付出更值得记录。因为他,社会才有了进步基石,而槟城的改革文化,更有了深厚底蕴。

下回,或许就走一趟伍连德在槟城的足迹吧。哪怕他的遗言,或许已一句句地被时光蒸发,他的印迹正一点一点地被风化,但在你未前来解读之前,他的思想还在,他的精神不死。铿锵地如同当年伍氏口罩下那炯炯闪烁的目光。

生日快乐,伍连德医生。