本地中文电台的低俗化,严格来说,是上世纪末开始的事了。1998年某电台开播,把中文电台的市场竞争,骤然提升到一个新高位,但也同时开启了广播素质低俗化的大门。

如今中文电台多家争鸣,本来是个好事,但如果大家有经常换台收听,就会注意到不同电台的节目,不是比谁家优质有深度,而是比谁更八卦、更肉麻,内容更空洞弱智。

ADVERTISEMENT

以前,广播员的华语发音,就像电视的华语新闻一样,必须遵守严格标准,足以成为听众,包括学生和老师的参考。但是,随着商业电台的通俗路线发展,引进的广播员不但不再要求发音标准,连基本的说话方式、遣词用字,也一再低俗化。

发音不正内容粗俗

怎么说低俗化?

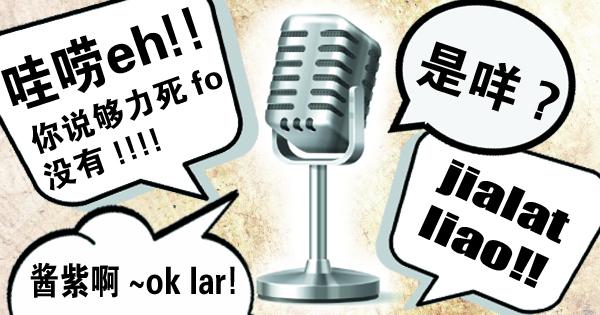

(一)除了发音不正规,越来越多的广播员,明显刻意以 “市井” 的方式,主持节目,什么“酱紫、是咩、jialat liao、ya loh”等,泛滥成灾。而且,几乎每一句话,都故意加入不必要的助语,比如“啰、咧、咩、啦”等,我们平日在街头听见的对话,也没那么夸张。

举例:“哇唠eh!我今天才知道hoh,MySejatera要 update才可以看到Vaccine Status的woh!差一点就miss掉我的appointment咧!你说够力死火没有?!”

这种把方言、英语和乱七八糟的华语,掺杂在一起的“啰惹”(Rojak)语言,在年轻一代之间虽说已见惯不怪,但是作为专业广播员,在公共的传播管道,说话方式怎能如此“巴刹化”?难道这些主持人都是随便从街边拉来就上班,都没受过正规训练的吗?

(二)内容的粗俗化。越来越多节目主播把肉麻当有趣,扮弱智装可爱。特别是男女共同主持的节目,不时会听到类似两人在打情骂俏,或者故意互怼、互呛、耍嘴炮,然后每隔两分钟就对着麦克风大笑、乱笑一番。仿佛不发出刺耳的嘻哈笑闹,就显示不出这个节目的好玩有趣。

百度百科里,对播音员的声音要求,作出这样的注解:“说起话来装腔作势、拿腔拿调或嗲声嗲气都是令人厌恶的,播音员绝不能采用这种声音。如果用矫揉造作的声音播音,就会造成与听众心理上的距离,使听众把旋纽拨开。朴实才能使人产生亲切感,愿意听你播下去。”

我严重怀疑,这些电台的节目总监,甚至是广播员本人,很可能都没有认真听过自己的节目。因为,我接触过的亲友,基本上没办法忍受一分钟以上,就听不下去,马上转台,以免耳朵继续受罪。

广播专业精神不再

(三)广播员的专业精神不再。几家电台都打着“娱乐电台”的招牌,以年轻听众为目标,所录用的节目主持人,似乎只要会“吹水”、搞笑胡闹就行。结果,偶尔出现一些比较严肃的节目,便可轻易看到主持人的状况百出:不是对课题所知有限,就是经常对受访者提出幼稚可笑、不着边际的发问。

我在某电台的时事节目,听到主持人把日本福岛核废水形容为非常安全、甚至可以直接饮用的水,“就像冠病疫苗一样安全”,呼吁听众朋友不必过虑。把听众当白痴的结果,就是广播员越来越无知。类似的内容多了,严重的话可以误导和害死公众。

在专业课题的节目,我个人非常欣赏Ai FM的敏明,尤其是她主持有关健康和性知识的节目,不论是与受访嘉宾的互动,或替听众阐释一些专业术语等,都是一贯的温文尔雅、不急不躁,而且对相关课题明显下足准备功夫。

另外,英语电台的BFM,也是同样成熟与专业。相比之下,那些在节目里胡搞的所谓主播,就像是语无伦次的小屁孩,让人产生错觉:不认真念书没关系,小学毕业后可以去当广播员。

传媒承担社会责任

电台是公器,就像电视或报章,是一个公众导向的传播媒体。它之所以受到政府的管制,正好说明它被赋予传播权力的同时,也必须承担相对的社会责任。它应当教育群众,而不是误人子弟。把电台冠上“商业娱乐”的帽子,不等于它就可以像香港的《苹果日报》一样,为了利益而为所欲为,一味媚俗和哗众取宠。

近年来,类似的低俗化风气,由于电台、社媒到各类无良网红的带动,严重影响本地华裔子弟的价值观。大多数人缺乏深度思考问题的耐心,能够用正规中文发表有实质意见的,已经越来越少。网上常见的低俗刻薄的酸言酸语,如今在电台也每天可以听到。中文面簿上讨论时事课题的,不是谩骂就是挖苦,而且多数用词粗俗、错字连篇、文句不通。年轻一代在Whatsapp中的文字沟通,不论中英,表达能力多低弱不堪,还不时有许多火星文,让人看了摸不着头脑。

你能说,中文电台的低俗操作,对好玩而喜欢追求新鲜潮流的年轻子弟,难道没有耳濡目染、甚至是推波助澜的影响吗?